ひじきに発がん性物質が含まれる?

2004年、イギリスの食品規格庁(Food Standards Agency FSA)が、ひじきに含まれる無機ヒ素には発がん性があるとして、摂取に関して注意を勧告しました。

「Importing Fruits and Vegetables」(更新日2020年12月31日)の中でも以下のように、ひじきは食べないようにとしています。

The FSA is advising people not to eat ‘Hijiki’, a type of seaweed, following a survey that showed that it contains high levels of a form of arsenic which is known to have carcinogenic properties.

メルマガ読者の方からご質問があったので、改めて調べてみることにしました。

どれくらいのヒ素があるのでしょうか?

流水によってどれくらい軽減されるのか、

データをお持ちで

ちなみに加熱でヒ素は減少しますか?」

しっかりお答えするため、長文です。

もし概要だけ知りたいという方は、最後の「まとめ」をご覧ください。

(2023年7月7日加筆)

目次

1 無機ヒ素を摂取するとどうなる?

農水省が発表している「食品に含まれるヒ素の実態調査」(最新版 2020年12月15日)をみても、確かにひじきの無機ヒ素含有量はダントツに高いです。

無機ヒ素は、実際のところ、カラダにどんな影響を及ぼすのでしょうか?

発熱、下痢、嘔吐、興奮、脱毛?発がん性?

農水省のHPに、以下のように急性中毒と慢性中毒の可能性が指摘されています。

無機ヒ素が一度に、または短い期間に大量に体の中に入った場合は、発熱、下痢、嘔吐、興奮、脱毛などの症状があらわれると報告されています

また、無機ヒ素が長期間にわたって、継続的かつ大量に体の中に入った場合には、皮膚組織の変化やがんの発生などの悪影響があると報告されています。

(農水省ウェブサイト「食品中のヒ素に関するQ&A」)

食品には多かれ少なかれ毒性はあり、でもそれが量的に問題ない範囲で私たちは食用にしています。

「大量に」というのがどの程度なのか、それが問題ですよね。

2 どのくらいの量を摂ると危険なのか?

- 無機ヒ素のPTWI(暫定的耐容週間摂取量)は、15μg/kg体重/週(WHOの規定)

- 体重50kgの人の場合、一日に107μg以上の摂取は危険

- FSA(イギリス食品企画庁)が検査した中で、乾燥ひじきを水戻しした時の最大濃度は1kg中22.7mg

- なので、体重50kgの人の場合、毎日4.7g(週で33g)のひじきを継続的に食べ続けない限りは問題ない

(107μg×1000g/22.7mg=4.7g)

出典 : 厚生労働省HP「ヒジキ中のヒ素に関するQ&A」

厚生労働省のHPで見ると

厚生労働省のHPを見ると、上記のように記されています。

乾燥ひじきを水戻しした時の最大濃度についての記載がちょっと曖昧と感じました。

1kg中というのは、乾燥ひじき1kg中なのか、戻した後のひじき1kg中なのか、素直に考えれば後者ということになります。

となると、体重50kgの人の場合、戻した状態で4.7gを毎日食べると健康被害が起きる可能性があることになります。

戻した状態での4.7gだとすると、ほんの一口ということになってしまいます。

とはいえ、一回食べたからといってすぐに症状が出るわけではないので、週単位で考えれば良いとすれば、週に約30g。

煮物にして週1回程度食べる程度なら、問題ないことになります。

→厚生労働省に問い合わせてみたいと思います(自分への宿題)

江東区の試算

江東区でも独自に実験をしています。

それによれば、一回あたりのひじきの摂取量が乾燥時で5g程度として(8倍ほどに増えるので水戻し後の重量で40g程度)、体重50kgの人で週に3回食べると暫定的耐容週間摂取量をオーバーするとしています。

最新の国民栄養調査から見るひじき摂取量

また、上記厚生労働省のHPでは、日本人のひじきの一日あたりの摂取量は約0.9gと考えられるとしています。

(平成14年度の国民栄養調査に基づいて計算した数字)

最新の国民栄養調査を、政府統計の総合窓口 e-Statで調べてみたところ、2019年版が公開されていました。(「国民健康・栄養調査 2019 5−3」)

これによれば、日本では、藻類を平均で一人一日当たり9.7gを摂取しています。

厚生労働省の同ページでは、

「海藻類の国内生産量、輸入量及び輸出量から、海藻類のうちのヒジキの占める割合を試算したところ、6.1%」

という計算式を使っています。

これを当てはめて計算すると、日本人のひじきの1日あたりの摂取量は約0.6gということになります。

これについても、乾燥状態でなのか、戻した、あるいは生の状態でなのかの記載がありません。

昆布や海苔、ひじきなど多くが乾燥状態で出回っていることを考えれば、乾燥状態でと考えるのが無難とは思います。

数字をどう見るか

計算の元になるひじきの無機ヒ素含有量がそれぞれ違うので、結果にも幅が出てくることになってしまいます。

また、後述するように、戻し方によっても無機ヒ素残留量が変わってきます。

上述したように、一般的日本人のひじき摂取量は、平均で0.6g〜0.9g。

これを、ここでは乾燥状態の数字と仮定します。

戻し率は約8倍なので実際に食べている量は、4.8g〜7.2gとなります。

参考 : 東京都福祉保健局HP「 ひじきに含まれるヒ素」

3 健康被害の報告はあるのでしょうか?

内閣府の食品安全委員会によれば、

ヒジキには、無機ヒ素が他の食品に比べ高濃度で含まれていることが文献などで報告されていますが、我が国の食文化に基づく通常の摂取の範囲では、ヒジキを食べてヒ素中毒を起こすなど健康に悪影響が生じたとの報告はありません。

(中略)通常の調理方法に基づき料理されたヒジキを適度に食べる場合においては、ヒジキに含まれるヒ素について心配することはないと考えられます。また、ヒジキ等の海藻はミネラルに富む食品であり、バランスよく食品を食べて健康の維持に努めることが重要と考えています。

(内閣府 食品安全委員会HP 「ヒジキに含有される無機ヒ素について」 )

もしひじきを常食することで発ガン性が高まるというのであれば、その産地である三重県や千葉県などでガンの発生率が高くてもおかしくありません。

ちなみに、国立がん研究センターのがん対策情報センターの統計をみても、特に両県のがん死亡者の数字が高くはありません。

ということで、「普通に」ひじきを食べているのであれば問題ないと考えられます。

それでも心配な人もいるかもしれません。

そこで、さらに無機ヒ素を減らすために、家庭でできることを調べてみました。

4 無機ヒ素を減らすためにできることは?

農水省のHPに詳しいデータがありました。

無機ヒ素は水溶性なので、水戻ししたり、茹でたりすることで、少なくすることができます。

<農水省から業者への通達>

乾燥ヒジキの水洗いや水戻し、蒸煮や煮熟の工程には、無機ヒ素を低減する効果があるので、これらの工程をできるだけしっかり行う。

消費者が乾燥ヒジキを水戻しせずに調理したり、戻し水を調理に使ったりしないよう、製品のパッケージにわかりやすく表示する。

ということで、そもそもメーカーさんでこうした工程を経ています。

ちなみに、「生ひじき」という名前で、そのまま調理に使えるというひじきがスーパーなどに並んでいることがあります。

でももしそれが黒い色をしているのであれば、「生」ではなく、一般には、乾燥したひじきを戻したものです。

産地では採取したひじきを蒸すなどして加熱し、乾燥する前のものを春先に販売することもあるそうですが。

ひじきはもともと黒い色はしておらず、加熱することによって黒くなります。

<調理の際の注意>

それでも残留している無機ヒ素をさらに減らすためにできることは、以下です。

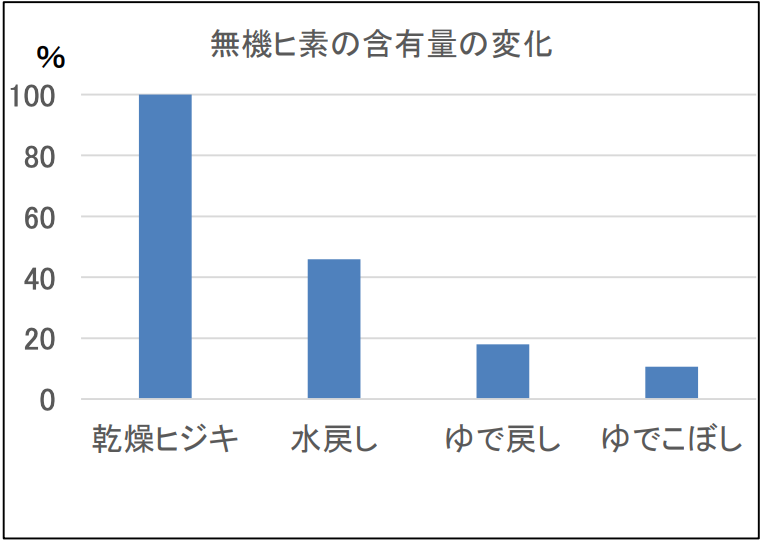

出典 : 農水省HP「ヒジキを製造・加工する事業者の皆様へ」

それぞれの具体的方法は以下を参照してください(20gのひじきに対して600ml程度の水を使う)。

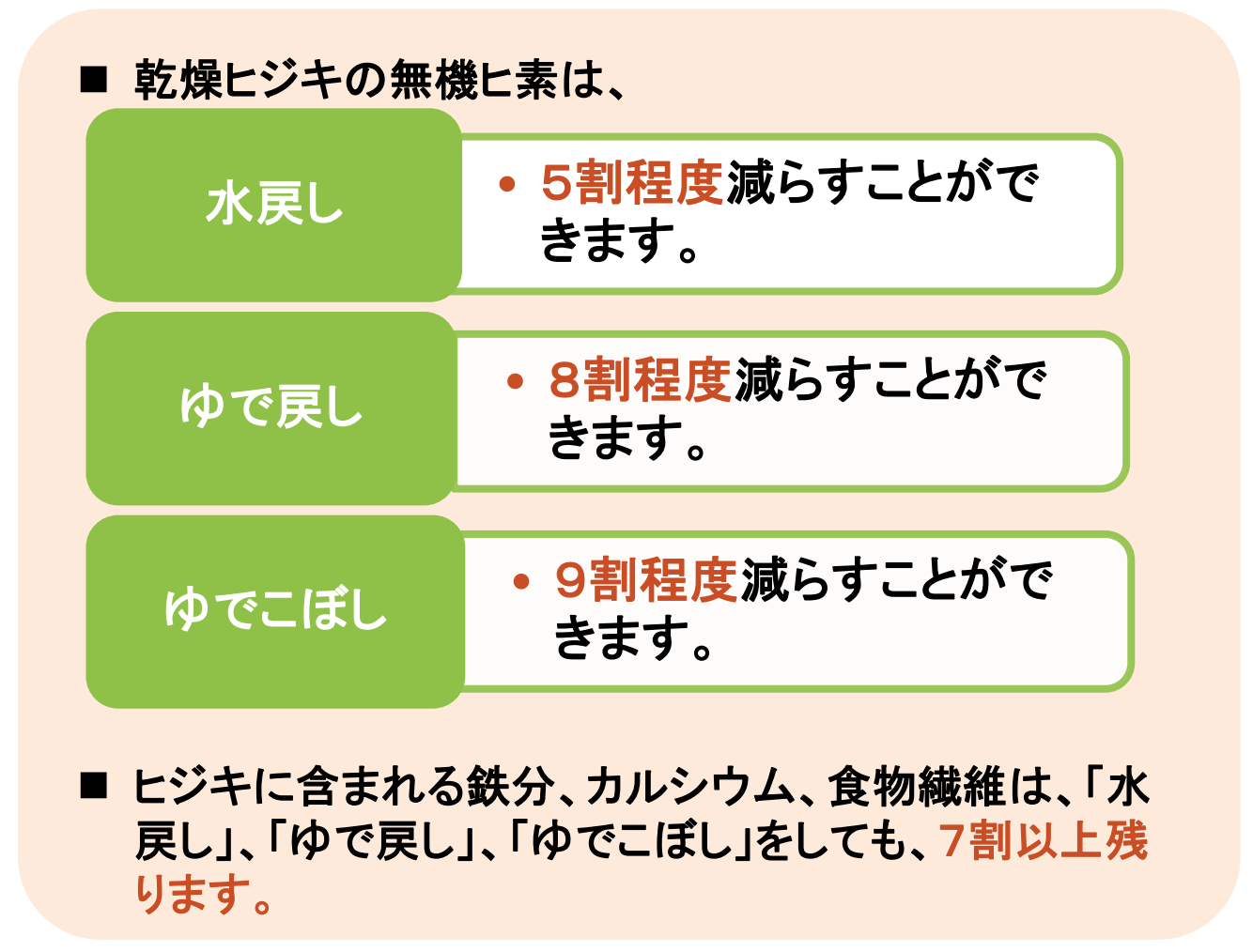

水戻し(5割減少)

乾燥ひじきを常温水に入れて30分もどし、水を捨てて流水で20秒洗う

ゆで戻し(8割減少)

乾燥ひじきを水から入れて火にかけ、沸騰したら5分弱火で茹でたあと、お湯を捨てて流水で20秒洗う

ゆでこぼし(9割減少)

水戻しをしてから、お湯に入れて加熱し、沸騰後5分間弱火で茹でたあと、お湯を捨てて流水で20秒洗う

参考 : 農水省HP 「乾燥ヒジキのヒ素を減らす調理法の調査結果」

なお、内閣府の食品安全委員会はこのようなコメントをしています。

干しヒジキを60分間水戻しすると、芽ヒジキで75~95%、長ヒジキで55~90%のヒ素が除去され、特に水温が高いほどより多く除去されることが報告されています。

出典 : 内閣府 食品安全委員会HP「ヒジキに含有されている無機ヒ素について」

乾物料理を研究している私でも、毎日のようにひじきを食べることはありません。

なので、私は普段は、最低上記の水戻しをすることでよしとしています。

頻繁にひじきを食べる人は、時間がある時は、ゆでこぼしをするとさらに安心ということになりますね。

5 無機ヒ素を減らすことで、他の栄養はどうなる?

鉄分 : 水こぼしで8割以上、ゆでこぼしでも7割以上残る

カルシウム : どの方法でもほとんど減らない

食物繊維 : どの方法でも8割以上残る

参考 : 農水省HP「乾燥ヒジキのヒ素を減らす調理法の調査結果」

6 まとめ

- 日本国内で、ひじきの無機ヒ素による健康被害は報告されていない。

- WHOの摂取量目安に照らしても、普通に食べている分には健康被害には至らない。

- 家庭では30分以上水戻ししたあと水洗いしてから調理する、戻し水は調理に使わないことを心がける。(それでも気になる人は、さらに茹でてお湯を捨てる)

- 3のような戻し方をしても、鉄、カルシウム、食物繊維などの多くは残存する。

というところでしょうか。

「ひじきは栄養もあるけど、無機ヒ素は大丈夫かな」と不安に思っている方の不安解消になれば嬉しいです。

平均開封率50%を超えるメルマガ

の読者登録はこちらから

今日(8/31)、NHKラジオの『午後カフェ』でサカイ先生のトークを大変面白く拝聴させていただきました。ありがとうございました。そのついでに先生のHPの記事も拝見させていただきました。乾燥ヒジキに無機態のヒ素が多く含まれることは存じ上げませんでした。

このWebページの解説に、ヒ素の含有量が乾燥品か水戻し品かがあいまいというご指摘があります。すでにご承知かもしれませんが、リンクを張って頂いた厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課の解説「ヒジキ中のヒ素に関するQ&A」のQ2のA2に、『FSAが調査した乾燥品を水戻ししたヒジキ中の無機ヒ素濃度は最大で22.7mg/kgでしたが、・・・』との記載があります(本当は、オリジナルの論文や報告書を見て確認した方が良いかも知れません。)。

ヒジキが乾物で流通していることを考慮しますと、ご指摘の点は非常に重要だと思います。FSAの分析値は水戻し品の値ということで、サカイ先生のご考察と合致しているようです。また、無機態ヒ素を茹でこぼしなどの調理過程で削減できる点も重要で、厚労省の上記解説の不足点を補う素晴らしい解説になっていると思います。

泉様

ラジオをお聴きくださり、またこうしてご丁寧なコメントをいただき、どうもありがとうございました。