かんぴょうにも種類があることを、ご存知ですか?

かんぴょう巻を買って食べる、あるいはお寿司屋さんで食べる、ロールキャベツや餅入りの巾着を結んであるものを食べる、くらいしか食べないという方もいらっしゃるかもしれません。

かんぴょうはかつては出汁をとるためにも使われ、カリウムも豊富な食材。

かんぴょうに関する知識や活用法をお伝えします。

2023年8月12日加筆修正

目次

1 そもそも、かんぴょうって何?

2016年、かんぴょう農家さんを見学に行った時の写真

かんぴょうの原料は夕顔の実です。

収穫時期は酷暑の7月下旬から8月の上旬。

1つが8〜10kgにもなる大玉の夕顔の実の皮を剥き、実を薄く削って5cm幅くらいの長い帯のようにして、干して作ります。

夏に収穫されて冬まで保存できるウリ「冬瓜」とは違って、日持ちしないために、生の実は地元で消費され、ほとんどが乾物として売られます。

生産現場で、実際に夕顔を持ち上げてみると、本当に重いっ!!

収穫した夕顔を、削る機械があるハウスに移動するだけでも重労働です。

実はこの日、畑でiPadでメモを取っていたら、高温で一時的に動作しなくなってしまいました。

かんぴょうを削るには、足踏みの機械を使います(下写真参照)。

足の踏み加減でスピードを調整し、刃の位置を手で微妙に動かしながら削ります。

飛ぶように削れていくのですが、慣れていないと同じ幅と厚みにならず、なかなかうまくいきません。

この機械を作る人がもういなくなってしまう、というお話も伺いました。

干すのは真夏の大きなハウスの中。

特大の扇風機を回して乾かしていました。

それでも、中に入った途端に、クラクラ軽いめまいを覚えるほどの温度と湿気。

水分たっぷりのかんぴょうを運ぶのも、竿に干すために持ち上げるのも、実は重いんです。

かんぴょうづくりは重労働だなあと思いました。

2 かんぴょうの産地は?

日本での産地は、圧倒的に栃木県。

栃木県干瓢商業協同組合のHPによると、国内生産の98%が栃木県産だそうです。

この記事を書いたときの最新のデータが2019年の生産量は260t。

1980年の生産量の約1/15にまで減少しています(日本食糧新聞 2019年12月16日)。

改めて最新の数字を探したら、「(栃木県) 干瓢 商業協同組合(下野市)によると、県内の22年度産かんぴょうの生産量は163・6トン」と読売新聞(2023年7月11日)にありました。

農家の高齢化もあり、酷暑の中での労働、この時期にしか稼げないなどから、新規就農も難しいとのこと。

ただ、2016年に私が伺った農家さんは、

「かんぴょうを売る時期は儲かるので、他の期間に何か別のものを育てていれば、悪い仕事ではないんだけれどね。」

と話していたのが印象に残っています。

実は、私たちが食べているかんぴょうの80%ほどが海外、それも中国からの輸入です。

3 かんぴょうは種類によって戻し方が違います〜漂白と無漂白の差

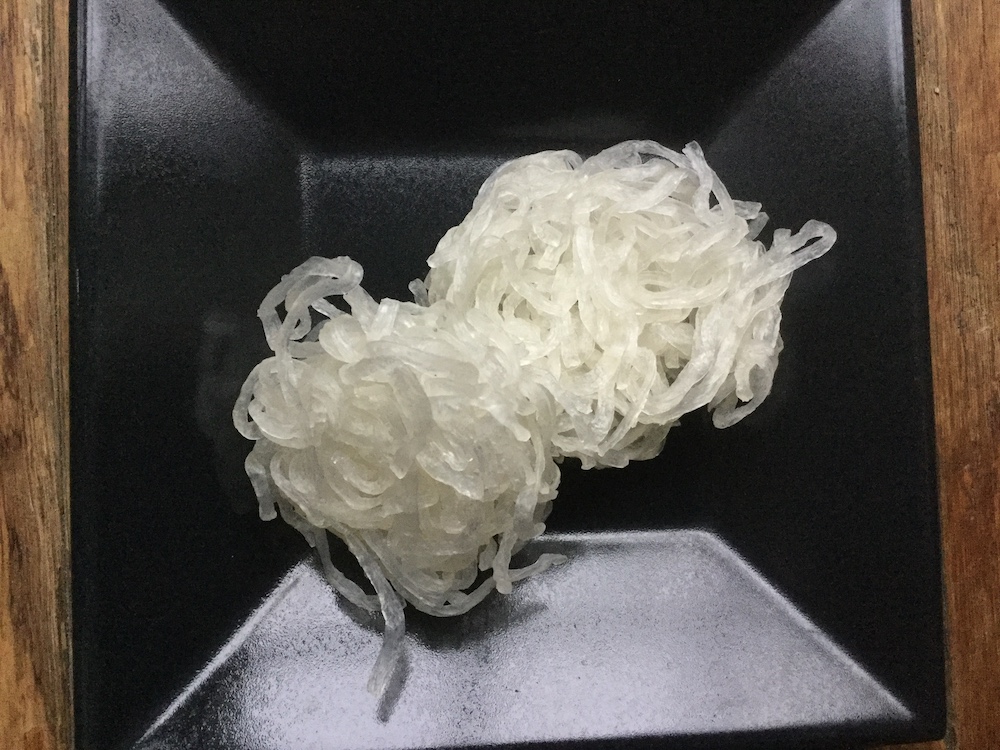

かんぴょうには、漂白したものと無漂白のものがあり、それによって戻し方が変わります。

| 種類 | 無漂白 | 漂白 |

| 製法 | 乾燥させただけ | 二酸化硫黄で燻煙 |

| 色 | ベージュ | 真っ白 |

| 食感 | 柔らかい | しまって硬め |

| 賞味期限 | 無漂白に比べると短い | 虫やカビを防ぎ長持ち |

| 下ごしらえ | さっと洗って5分茹でる。汁物にはそのまま入れてもOK。 | 塩でよく揉んでから水洗い。そのあと5分茹でてから使う。 |

上の表をご覧いただければわかるように、漂白には二酸化硫黄を使っています。

これは、色を白くすることのほかに、虫やカビを防ぐためでもあり、漂白した方が日持ちがすると生産者の方に伺いました。

一般に売られているものは、漂白されているものが多い印象です。

市場流通には、日持ちがする方が便利だし、消費者も白いものを好むことが理由です。

無漂白のものは、さっと洗ってから5分ほど茹でれば下ごしらえ完了です。

汁物などに入れる場合は、茹でずにそのまま加えてしまっても大丈夫です。

漂白したものは、二酸化硫黄を落とすために塩もみという工程が必要になります。

さっと洗ってから、塩をふってかんぴょうをしっかり揉みます。

そのあとよく水洗いして二酸化硫黄を落としてから、5分ほど茹でます。

4 かんぴょうはどう料理する?

コロナで寿司店需要も減り、かんぴょうの国内需要も低迷している現状もあります。

300年の歴史がある日本のかんぴょう、栄養的にもカリウム、カルシウム、鉄分などが多く含まれており、かんぴょう巻き以外にも活用したいところです。

「かんぴょうの原料はウリ」と思えば、もっと料理の幅が広がるのではないでしょうか。

かんぴょうイリチーのレシピ

沖縄には、かんぴょうイリチーという料理があります。

豚肉や干し椎茸とともにみりん(あるいは砂糖)と醤油で炒め煮にするもの。

ご飯が進むおかずで、私は大好きです。

私のレシピは「乾物EveryDay」(コモンズ、2012)に掲載されています。

沖縄県栄養士会さんによるレシピはこちらでご覧いただけます。

ふだんの炒めものにプラス

下茹でしたかんぴょうを食べやすく切って、肉野菜炒めに加えても。

下の写真は牛肉とアスパラガスと共に、ナムプラー、オイスターソース1対1の割合で調味した炒めものです。

かんぴょうとフルーツの白ワイン煮のレシピ

変わったところだと、スイーツに。

上の写真では、りんごと一緒に砂糖を入れた白ワインで煮ています。

[材料]

[材料]

かんぴょう(無漂白)20g、キウイ 2個、白ワイン(辛口)150ml、砂糖 大さじ4

[作り方]- かんぴょうはさっと洗い、かぶる程度の湯で5~10分ほど茹でる。

- 1の粗熱が取れたら2㎝長さに切り、白ワイン、砂糖と共に火にかけ、沸騰したら弱火にして蓋をして5分ほど煮る。

- 5㎜厚さのいちょう切りにしたキウイを加え、さらに5分ほど煮る。

*ここでは黄色いキウイを使用しています。

*ローズマリーを加えて煮ても美味しい。

若干分量が違いますが、以前、この料理をNHKでご紹介した時のレシピもウェブ上にあります。

NHK首都圏ナビ「かんぴょうとキウイのコンフィチュール」

5 かんぴょうの栄養から考える上手な食べ方

かんぴょうには、カリウムが豊富に含まれると現地の方々はおっしゃっていました。

ただ、カリウムが100g中1800mgはとても多い数字ですが、茹でるという工程で相当に流出してしまいます。

茹でたあとだと、カリウムは100mgにまで減ってしまいます(文科省「日本食品標準成分表」より)。

精進料理では、かんぴょうで出汁をとるということもします。

淡い甘さがある出汁になります。

もちろんかんぴょうの量を増やせば、甘味がぐっと感じられますが。

ダシとしても楽しむこの方法は、水に溶け出してしまうカリウムをとるためには理にかなっています。

ただ、上に書いたように、漂白かんぴょうだと、塩をして揉んで水洗いするという中で、茹でる前にすでに相当量のカリウムが流れてしまいます。

なので、無漂白のかんぴょうを使うのでなければ、カリウム摂取という観点では意味がありません。

かんぴょうをさっと洗ったら、下ゆでをしてから料理をするのではなく、そのまま料理に、例えばお味噌汁やスープなどの汁物に入れれば、かんぴょうに含まれるカリウムを余すところなくとることができるというわけです。

調理している間にかんぴょうは戻ります。

また、茹で汁を捨てないでお味噌汁や煮物などの出汁に活用するなども考えられます。

ぜひ、こんな食べ方も考えてみてはいかがでしょうか?

コメントを残す