「豆をもっと食卓に取り入れたい」「でも戻すのは面倒」そう思うことはありませんか?

北陸や東北の日本海側を中心に食べられてきた「打ち豆」は、10分で火が通り、野菜のように使えてとても便利です。

豆をもっと手軽に食卓に取り入れたい!という人には、ぜひ使ってみていただきたいお豆なのです。

目次

平均開封率50%を超えるメルマガ

の読者登録はこちらから

1 打ち豆の基礎知識

青大豆の打ち豆

打ち豆とは?

打ち豆とは、豆の種類ではなく、読んで字のごとく「打った豆」、打って潰した大豆のことを言います。

「押し大豆」「押し豆」と呼ぶ人もいます。

打って潰すことによって火の通りが早くなり、10分ほど火を通せば食べられるので、とても便利です。

いわゆる大豆(黄大豆)、青大豆が主ですが、黒大豆や紅大豆の打ち豆もあります。

青大豆の打ち豆が好きという人は多く、私もその一人です。

黒の場合、調理中に豆の皮が剥がれてしまって、料理の見た目があまりよろしくなくなるのが欠点と感じています。

紅大豆の打ち豆にはまだ出会っていませんが、山形のアンテナショップで見かけたと聞いています。

山形県アンテナショップ「おいしい山形プラザ」

打ち豆をよく食べる地域と伝統料理

柏崎の乾物店今井商店さんが行った打ち豆ワークショップにて。出来上がった打ち豆

打ち豆は新潟、山形、福井、滋賀など、雪深く、冬の間に十分な食料が確保しにくかった地域で作られ、食べ継がれてきました。

福井の郷土料理〜お味噌汁、「打ち豆なます」「ごんざなます」

福井の打ち豆料理ごんざ 出典 農林水産省Webサイト「ごんざ ごんじなます 福井県」

浄土真宗が盛んな福井では、特にその中でも大きな仏事である「報恩講(ほうおんこう)」が大豆の収穫時期と重なる10〜11月のため、大人数分の料理を用意しやすかったことから、打ち豆が報恩講の精進料理の食材として使われてきました。

福井県で最も多く作られるのがお味噌汁(お講汁 おこうじる)、そして打ち豆なますなのだそうです。

参考 : 福井県福井市の株式会社高橋製粉所さんが運営するHP「越前打ち豆本舗」~打ち豆の歴史と食文化

<打ち豆なます>

打ち豆なますのレシピを、JA福井市南部女性部が公開しています。

JAグループ「福井県「打豆なます」JA福井市南部女性部」

<ごんざ/ごんざなます/ごんじゃあえ>

農林水産省Webサイトには、「ごんざ ごんじなます 福井県」という料理が紹介されています(レシピつき)。

なますという名前ですが、酢のものではなく煮物です。

打ち豆と大根を入れることは共通で、里芋、にんじん、椎茸などを入れるなど家庭ごとのバリエーションがあるといいます。

福井県観光営業部のサイトにも「ごんじゃあえ」という名前で紹介されています。

以下のページでも、レシピを見ることができます。

参考 : 福井県観光営業部 「今月の福井ふるさとの味 3月 ごんじゃあえ」

山形の郷土料理〜打ち豆が欠かせない干しアケビの煮物

山形大井沢のアケビ料理

山形の月山の近く、大井沢という村落にある民宿「孝庵」(実はなんどもお世話になっています)の女将、小山裕子さんによれば、積雪が5m以上も当たり前というほどに雪深いこの地域では、今でも「豆打ったかい?」が雪が降る11月の前に、挨拶のように交わされるのだそうです。

この地域で冬になると作られるのが、こんな干しアケビの料理です。

干しアケビの煮物

干して保存しておいたアケビの皮の中に、にんじん、牛蒡などの根菜類、干し椎茸、そして打ち豆などの具を入れて干瓢でしばりじっくり煮ます。

この料理には打ち豆が欠かせないと小山さんは話してくれました。

新潟の郷土料理〜煮菜と雑煮

新潟の郷土料理煮菜(写真 :農林水産省Webサイト「煮菜 新潟県」)

義母が新潟の旧中蒲原郡に住んでいたので、生前はずいぶん新潟に通いましたが、残念ながらその中で打ち豆料理に触れることはありませんでした。

新潟でも打ち豆がよく食べられていると知ったのは、ずいぶん後になってからでした。

<煮菜>

新潟の郷土料理の一つが、「煮菜」。

保存食である塩漬けの菜葉(特に体菜、タイナと読みます)を茹でて塩抜きし、油で炒めて出汁と醤油や味噌で調味するシンプルな料理ですが、これに打ち豆が欠かせないのだそうです。野沢菜漬けで作る地域もあるとか。

長岡市では、2月7日を煮菜(ニナ)の日としています。

レシピが農林水産省Webサイト「煮菜 新潟県」に紹介されています。

また、ネット上には、新潟出身の方々が、お雑煮には大根と打ち豆と書いている記事が多くみられます。

(義母の家のお雑煮には、打ち豆は入らなかったなあ)

滋賀県の郷土料理〜打ち豆汁

出典 : 農林水産省Webサイト 「打ち豆汁 滋賀県」

滋賀県でも、福井県と同様に親鸞聖人(しんらんしょうにん)の報恩講で供される定番料理が打ち豆汁なのだそうです。

雪が多く冬が厳しい湖北地域を中心に、冬の日常食として今も食されています。

農林水産省Webサイト 「打ち豆汁 滋賀県」に、レシピが掲載されています。

2 打ち豆の作り方

打ち豆を作るための石と木槌(ヤマキチの女将 庄司良子さん提供)

市販品を買うお宅の方が多くなっているのかもしれませんが、今も手作りを続ける方々もいます。

市販品は平らに均等に潰れているのですが、手作りは一粒ずつ手で打っていくので一部ぷっくらしていて、別の部分はしっかり潰れているなど、均等でないところがまた味になっているように感じます。

ヤマキチの庄司良子さんに、打ち豆の作り方を教わりました

2019年、山形県東村山群山辺町の食堂「ヤマキチ」の女将、庄司良子さんに、打ち豆の打ち方を教わりました。

丸い石に、少し水につけておいた大豆を乗せて木槌で一粒ずつ打つのですが、これがなかなか慣れないと難しいのです。

ヤマキチさんで打ち豆作り。乾物ツアーに参してくれた佐藤さんが挑戦しているところ

お世話になっている新潟県柏崎市の乾物店 今井商店さんが主宰した打ち豆作りのワークショップでは、ビニール袋に入れて打つ工夫をしています。

これなら豆がうっかり飛んでいってしまうこともないし、普段使いの金槌を使うこともできますね。

新潟の柏崎市の今井商店さんが主宰した打ち豆作りワークショップ(若林菜穂子さん提供)

cookpadに、農水省が打ち豆の作り方を掲載しています。

参考にしてみてくださいね。

参考 cookpad【aff】打ち豆

豆を打つ前に、豆を水に浸すだけなのか、蒸したり茹でたりしてから打つのかなどは、人により地域により違うといいます。

3 打ち豆の栄養

打ち豆は大豆を原料としているため、大豆と同様の栄養成分を持ちます。

仁愛女子短大の研究では、以下のような結果を持って、福井県内の一般的な料理法である打ち豆汁の浸漬汁(溶出液)には、味噌汁や豆乳などと同様に抗酸化機能がみられ、郷土食である打ち豆汁の調理法が健康的にも好ましいことが示唆されたとしています。

- (打ち豆は)加熱後15分経過したものが甘味、うま味があり、不快臭がなく好まれた

- 浸水と加熱時間が長くなると、総ポリフェノール量と抗酸化能は豆で減少するが、浸漬汁で増加

参考 「打ち豆の調理特性と浸漬汁の抗酸化能について」(平成18年度日本調理科学会大会)

汁物などにはそのまま入れて使い、サラダや酢の物、炒め物などに使う際に少しふやかす場合には、その液体も一緒に料理に使うことで、抗酸化機能もカラダに取り込むことができるというわけですね

4 打ち豆の賞味期限、保存法

いただいた手作りの打ち豆

打ち豆の保存は、通常の大豆と同じように常温でも大丈夫です。

ただ、道の駅などで個人の農家さんが作ったものを買って、2週間も立たない間にカビが生えてしまった経験があります。

作り方や乾燥度合いがまちまちだからだと思われます。

なので、個人が作った打ち豆の場合は特に、念の為冷蔵庫に保管して早めに使うことをおすすめします。

また、打ち豆は、通常の大豆より虫がわきやすいように感じています。

一般に市販されている打ち豆の場合も、賞味期限は半年程度のものが多く、大豆の賞味期限が2年程度であるのに比べると短いので注意が必要です。

5 打ち豆の戻し方

打ち豆は、お味噌汁、スープ、カレーやシチューなど、汁気の多い料理の場合は、戻さずにそのまま料理に加えて構いません。

打ち豆は、お味噌汁、スープ、カレーやシチューなど、汁気の多い料理の場合は、戻さずにそのまま料理に加えて構いません。

炒めものなどに使いたい場合や、パンやマフィンなどに焼き込む場合などは、5分ほど水に浸して柔らかくしてから使いましょう。

水だけではなく、白ワインや牛乳、豆乳などでも戻すことができますよ。

料理によって、そんな戻し方も楽しんでください。

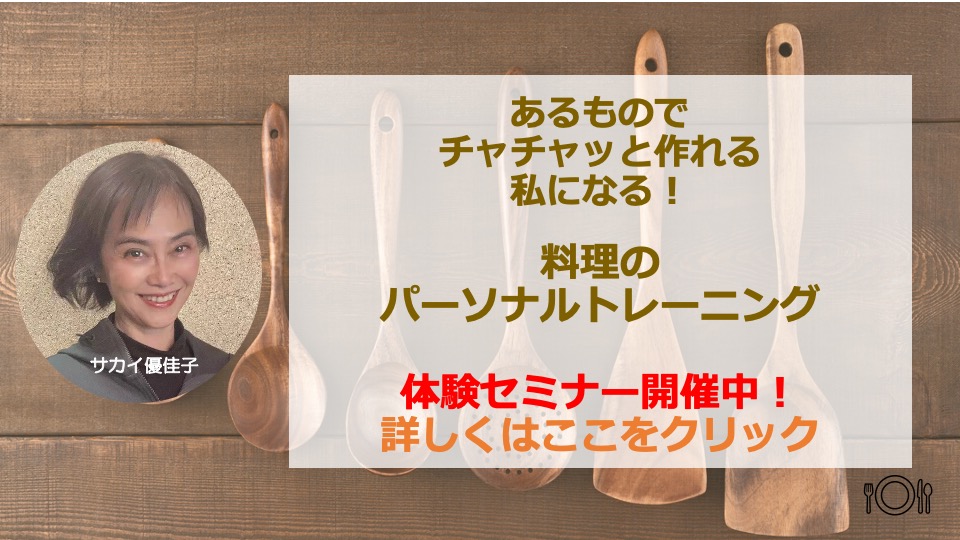

6 打ち豆のレシピ

汁物

お味噌汁に

まず一番に試してみていただきたいのは、お味噌汁に入れること。

私は、大根と人参の千切りと青大豆の打ち豆というコンビネーションがとても好きです。

事前に戻す必要もなく、そのまま大根やにんじんと一緒に煮ればOKです。

大豆の旨味が汁にも溶け出るせいかとても滋味深い味になり、試してみた方からは、大概「すごく美味しい」という感想をいただきます。

スープに

打ち豆、切干し大根、切りこんぶ、干し人参、干し椎茸のスープ

スープにもそのまま入れるだけで大丈夫です。

上の写真は、切干し大根やスライス干し椎茸、干しにんじん、切り昆布と一緒に、コトコト15分ほど煮て塩胡椒で味を調えただけのシンプルなものですが、豆や野菜の旨みをじんわり感じます。

カレーやシチューに

普段のカレーに打ち豆を加えて

友人が作った打ち豆入りカレー(写真提供 星野まりなさん)

カレーやシチューにも、そのまま入れれば野菜のような感覚で使えます。

上に散らした枝豆が目立っていますが、黄大豆の打ち豆が手前に入っているのがわかるでしょうか。

下の写真は、青大豆の打ち豆なので、もう少し目立ってますね!

長岡出身の方が作った打ち豆入りカレー(写真提供 佐藤政夫さん)

ホワイトシチューにもう打ち豆を加えて

ホワイトシチューやトマトシチューにも、打ち豆を入れると美味しいですよ。

おかずに

煮物に

ひじきの煮物など、ゆで大豆を使う場面で打ち豆を使うと、事前に茹でる必要もなく便利です。

打ち豆入りひじきの煮物

打ち豆入りひじきの煮物

切干し大根の煮物に打ち豆

切干し大根の煮物に打ち豆を加えても良いでしょう。

打ち豆は、切干し大根とともに水で戻し、戻し汁をそのまま使って煮ることで、栄養も風味も逃さず料理できます。

ハンバーグやミートローフに

ゆで大豆をごろごろたっぷり入れたハンバーグがとても好きです。

打ち豆入りのハンバーグも美味しいですよ。

打ち豆はしっかり火を通す必要があるので、5分ほど茹でてからハンバーグ種に加えて焼くといいでしょう。

同じようなひき肉料理、例えばミートローフにももちろん使えます。

サラダや和えものに

サラダや和えものに使う場合は、打ち豆を茹でてから使いましょう。

5〜10分を目安に、好みの硬さに塩茹でするといいでしょう。

打ち豆の簡単おつまみ

打ち豆のチーズ焼き

打ち豆のチーズ焼き

簡単に作れるおつまみです。

チーズがパリパリになるまでじっくり焼くのがポイントです。

ビールにもワインにも合います。

子どものおやつにもぜひ。

材料

打ち豆 15g、白ワイン(水でも可) 大さじ1、好みのチーズ 20g

作り方

- 打ち豆と白ワインを合わせて3分ほどおいて柔らかくする。

- すりおろしたチーズと混ぜてフライパンに入れ、チーズがパリパリになるまで弱火で両面を焼く。

打ち豆の天ぷら

打ち豆の天ぷら

打ち豆は、天ぷらにすると豆の香ばしさが感じられておつまみにぴったりです。

ぜひ試してみてくださいね。

材料

打ち豆 40g、水 40ml、米粉 大さじ2、揚げ油 適量、塩 少々

作り方

- 打ち豆を水に浸けて5分ほど柔らかくする。

- 1に米粉を加え混ぜ、6等分する。

- 中温の揚げ油で揚げ、塩をふる。

打ち豆のバター炒め

打ち豆のバター炒め

シンプルですが、大豆の旨みを感じるおつまみです。

肉料理の付け合わせにするのもいいですよ。

材料

打ち豆 15g、牛乳 大さじ1、バター 小さじ1、塩・胡椒 少々

作り方

- 牛乳を合わせ5分ほどおき、打ち豆を柔らかくする。

- フライパンにバターを溶かし、1を牛乳ごと入れる。

- 打ち豆を重ならないように並べ、蓋をして弱火で5分ほど火を通す。

- 塩、胡椒で味を調える。

打ち豆のご飯もの

打ち豆の炊き込みご飯

打ち豆ご飯

炊き込みご飯には、研いだご飯に加えて一緒に炊きます。

打ち豆が入る分、そのままの水分だと炊き上がりが固くなるので、打ち豆と同じ重さ分の水分を足して炊くと良いでしょう。

塩を少し振っておにぎりにするのも美味しですよ!

カレーライスの付け合わせのご飯にも向いています。

切干し大根や切り昆布などと一緒に炊くのも、おすすめです。

打ち豆入りおじや

打ち豆入りおじや

寒い日には、打ち豆入りのおじやも美味しいですよ。

根菜やキノコと一緒にぜひ。

打ち豆入りビリヤニ風ご飯

打ち豆入りビリヤニ風ごはん

材料

にんにく 1/2かけ、しょうが 1かけ、玉ねぎ 1/4コ分(50g)、油 大さじ1/2、トマト 1/2コ(100g)、米 1合、打ち豆 25g、A{プレーンヨーグルト 50g、レーズン10g、ターメリック 小さじ1、ガラムマサラ 大さじ1/2、赤とうがらし 1本、塩 小さじ1/2}、好みで香菜(トッピング用)

作り方

- にんにく、しょうが、たまねぎはみじん切りに、トマトは1cm角に切りにする。

- 油とにんにく、しょうがを入れて弱火にかけ、香りがたったら玉ねぎを加える。中火で炒めてしんなりしたら米を洗わずに加え、透き通るまで炒める。

- トマトを加えてひと炒めしたら、Aを加えて粉っぽさがなくなるまで炒める。

- 3に打ち豆、塩と水180mlを加えて蓋をしたら中弱火で15分ほど炊き、火を止めて5分間ほど蒸らす。

*4は炊飯器で炊いても良い。

打ち豆でおやつ

打ち豆入りチーズマフィン

青大豆の打ち豆入りチーズマフィン

材料(直径6cm高さ3cmの型で12個分)

打ち豆 60g、A{強力粉 200g、ベーキングパウダー 大さじ1、塩 小さじ1、砂糖 40g}、卵 1個、植物油 100ml、牛乳 150ml、ナツメグ 少々、パルミジャーノレジャーノチーズのすりおろし(粉チーズでも可)大さじ2

作り方

- 打ち豆は、5分ほど水に浸して柔らかくしておく。

- Aを混ぜ合わせたら、残りの材料をすべて加えてよく混ぜ、薄く油(分量外)を塗ったマフィン型(なければ市販の紙のマフィン型などを利用)に等分に入れる。

- 180度に予熱しておいたオーブンで、30分ほど焼く。

- よい焼き色がつき、竹串をさして何もついてこなければ焼き上がり。

まとめ

雪深い地域の冬の保存食として食べられてきた打ち豆。

豆をもっと食べたい、手軽に食べたいという人にはぴったりです。

ぜひ一度使ってみてくださいね!

黄大豆や青大豆の打ち豆は、【TOMIZ(富澤商店)】のような乾物を扱う店や、山形、新潟、滋賀、福井などのアンテナショップ、ネットショップなどで購入できます。

富澤商店の打ち豆(青大豆)

富澤商店の打ち豆(黄大豆)

![]()

役に立つ乾物情報を発信しています

乾物は、食品ロス削減、省エネ、もしもの時の備えになる上、料理を時短にしてくれます。

昔ながらの乾物料理も大好きですが、これからの時代に必要な知恵としての乾物を広めたいと思い、乾物の情報をお送りするメルマガを書いています。

乾物のことをもっと知っていただけたら嬉しいです。

![]() 詳細はこちらをご覧ください。「乾物って、こんなに簡単!日々の料理を手軽に美味しく」

詳細はこちらをご覧ください。「乾物って、こんなに簡単!日々の料理を手軽に美味しく」

コメントを残す